Abteilung für Empirische Kulturwissenschaft und Kulturanthropologie

Organisation

Geschäftszimmer

Susanne Roscher

Raum 4.003 / IV. OG

Am Hofgarten 22

53113 Bonn

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 9:00 - 12:30 Uhr

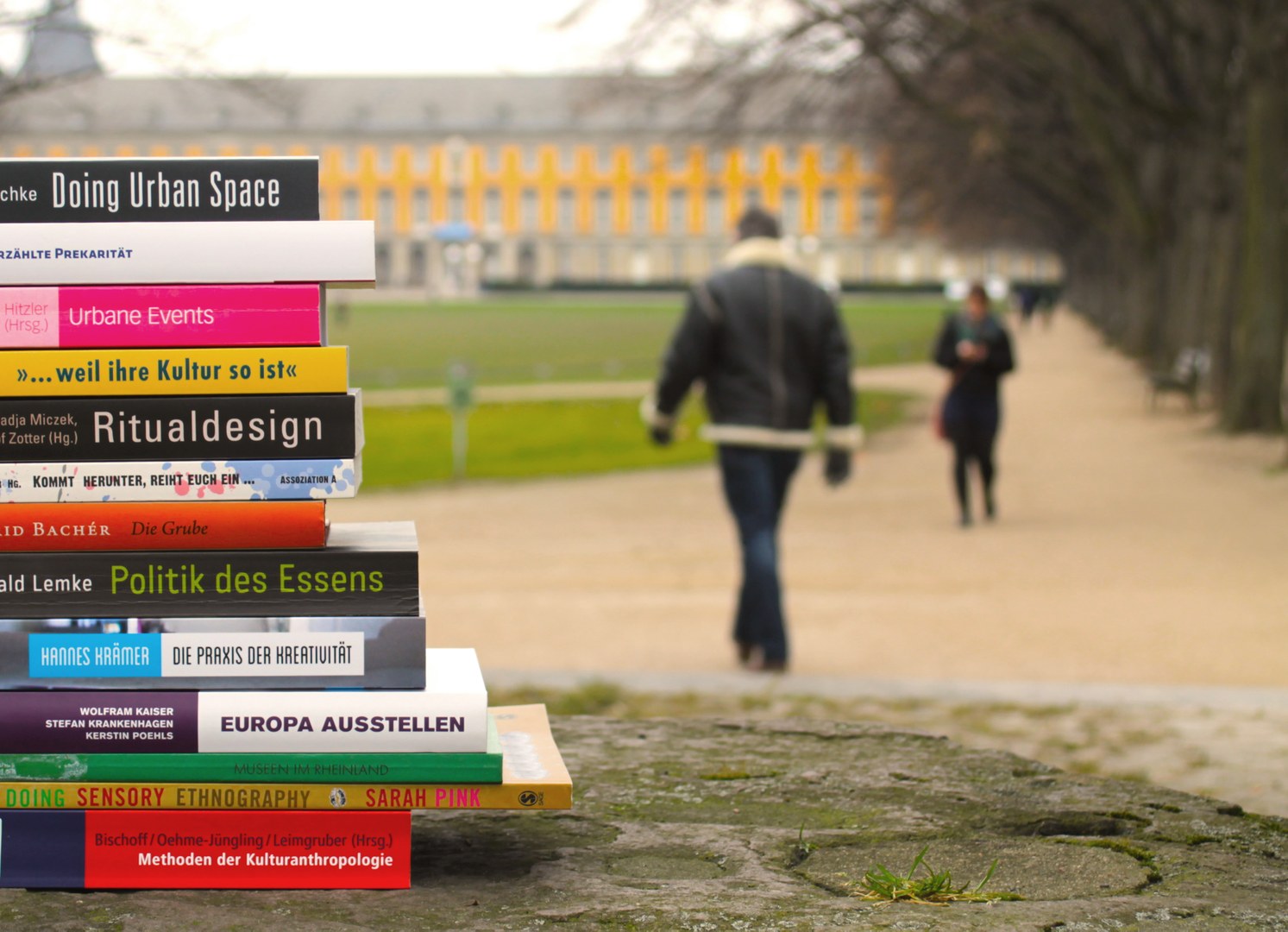

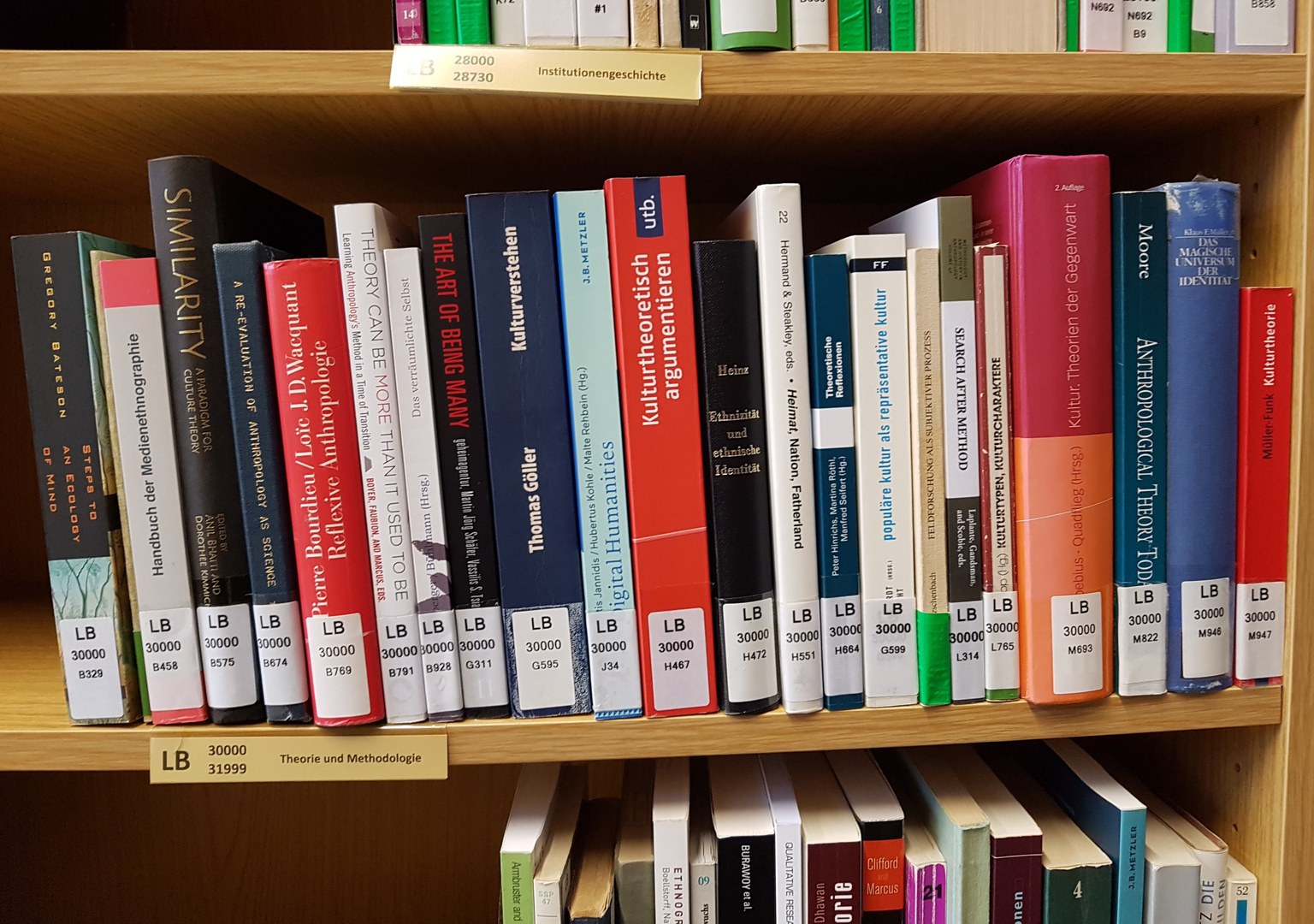

Bibliothek

Bibliotheksteam Empirische Kulturwissenschaft und Kulturanthropologie

III. Etage, rechter Flügel

Am Hofgarten 22

53113 Bonn

Öffnungszeiten

Dienstag: 9:30 - 13:30 Uhr

Mittwoch: 12:00 - 17:30 Uhr

Donnerstag: 9:00 - 13:00 Uhr

Studienberatung

Katharina Pawlak M.A.

Studiengangsmanagerin der Altamerikanistik & Empirische Kulturwissenschaft/Kulturanthropologie

Raum 4.004 / IV. OG

Am Hofgarten 22

53113 Bonn

Sprechstunden

Sprechtsunden finden nur nach Vereinbarung per E-Mail statt!

Studiengänge

B.A. (Begleitfach) Kulturanthropologie/Empirische Kulturwissenschaft

Sie suchen nach einem Begleitfach neben Ihrem B.A.-Kernfach, in welchem Sie dem "Alltag" und "Selbstverständlichkeiten" auf den Grund gehen können? Dann ist unser B.A.-Begleitfach etwas für Sie!

M.A. (Ein-Fach) Transkulturelle Studien/Kulturanthropologie

Sie möchten Ihre Kenntnisse aus dem Bachelor vertiefen, um sich wissenschaftlich weiterzubilden und zu qualifizieren? In unserem Masterstudiengang können Sie transdisziplinär forschen und praxisorientiert lernen!

Promotionsstudium Kulturanthropologie

Das Masterstudium hat Ihre Leidenschaft für wissenschaftliches Arbeiten geweckt und Sie möchten sich über das Masterstudium hinaus für wissenschaftliche Tätigkeitsfelder qualifizieren? Dann promovieren Sie an unserer Abteilung!

Aktuelles

Neues Forschungsprojekt

Welche Rolle spielen Kunst-, Kultur- und Kreativarbeit in der Vitalisierung ländlicher Räume?

Stellenausschreibung WHF

Gesucht: Wissenschaftliche Hilfskraft (m/w/d) (WHF), 1. April 2024. Bewerbungsfrist: 11.02.2024

Bewerbungsphase geöffnet!

Bewirb Dich jetzt für den MA Transkulturelle Studien/Kulturanthropologie!

Bewerbung M.A. Transkulturelle Studien/Kulturanthropologie

Die Bewerbung zu unserem Masterstudiengang kann zum Winter- wie auch zum Sommersemester stattfinden.

Akademisches

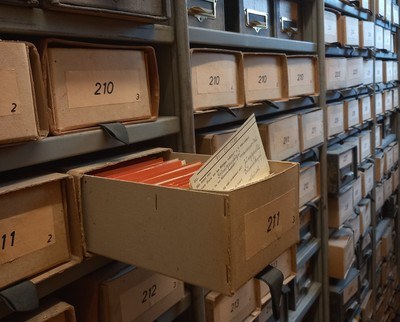

ADV - Atlas der deutsche Volkskunde

Die Abteilung hält einen Teil der Materialien des Atlas der deutschen Volkskunde (ADV), einem der größten geisteswissenschaft-lichen Forschungsprojekte des 20. Jahrhunderts, im Original bereit. Ferner finden sich im Hause Archivbestände des Rheinischen Fragebogens, Fotosammlungen und Nachlässe.

Bonner Beiträge zur Alltagskulturforschung

Die Abteilung Empirische Kulturwissenschaft und Kulturanthropologie publiziert regelmäßig Reihen und weitere Buchpublikationen.

Alltagswelten-Blog

Der Blog „Alltagswelten. Bonner Perspektiven der Kulturanalyse“ bietet Einblick in die Forschungsarbeiten von Studierenden, Mitarbeitenden und assozieerten Kulturanthropolog*innen.